A pintura é um silźncio? Ou qual a voz da pintura?

Is a painting silence? Or what’s the voice of a

painting?

Vanessa Tavares da Silva[55]

https://orcid.org/0000-0003-4943-6166

Resumo: Neste trabalho, examinaremos o processo

pictórico e a pintura a partir da perspectiva que relaciona literatura e

oralidade. Para tanto, apresentaremos os procedimentos do artista visual

brasileiro Eduardo Berliner em uma de suas pinturas, Leda e o Cisne, com a qual o artista retoma um dos mitos gregos. De

modo amplo, tomam-se os estudos da oralidade como o resgate de um ponto

fundamental do estabelecimento das relaćões entre os seres e o mundo, que,

embora invisível, é vigente. Assim,

verificar-se-á, por meio dos desvios estabelecidos nas análises, os

procedimentos e a pintura de Berliner como locus de vigźncia de aspectos

primários da oralidade, assim como questões da performance e do mito, trazendo

ą tona mais uma via de compreensčo da pintura, sendo ela também possibilidade

de espaćo de resistźncia ą relaćčo com o mundo somente pela via da razčo.

Tomamos como base o pensamento de Walter Ong (1998), Paul Zumthor

(1993) e Michele Simonsen (1987), entre outros autores, cujas visões nos

auxiliaram na perspectiva de uma compreensčo mais ampla sobre a pintura e os

procedimentos que a envolvem, dando-nos a perceber a presenća da oralidade,

também nessa esfera, de modo a ampliar a apreensčo sobre as relaćões entre a

humanidade e o mundo.

Palavras-chave: Pintura; Oralidade; Desvio; Processo criativo.

Abstract: We

will examine the pictorial process and painting relating literature and

orality. We will address the procedures of the Brazilian visual artist Eduardo

Berliner (1978) and one of his paintings, Leda

and the Swan (2015), in which the artist takes up one of the Greek myths.

Broadly speaking, the studies of orality are seen as the retrieval of a

fundamental feature in the establishment of relations between human beings and

the world, which, although invisible, is in force. Thus, through the deviations

established in the analyses, we will establish Berliner's procedures and

painting as the validity locus of primary aspects of orality, as well as issues

of performance and myth, bringing to light yet another way of understanding a

painting, which is also the possibility of a space of resistance to the

relationship with the world only through reason. We draw from the thoughts of

Walter Ong, Paul Zumthor and Michele Sominsen, among other authors, whose visions have helped us

build a broader understanding of painting and its procedures, giving us insight

into the presence of orality, also in this sphere, in order to broaden our

perception of the relationship between humanity and the world.

Keywords: Painting;

Orality; Deviation; Creative process.

Introdućčo

Os objetos, hoje, objetam. No futuro, objetos e gestos revestir-se-čo

porventura da dignidade perdida. A palavra amor, um pedaćo de pčo, a letra A,

deixarčo assim de ser acidentes mortais da vida quotidiana. Dessacralizados,

voltarčo a ser tčo decisivos como a mais ínfima pincelada que o pintor realizou

no quadro. E cada uma destas pinceladas revelará a estrutura do mundo.

Ernesto Sousa

O que, no jogo

de tensčo provocado por formas e cores, é possível ser ouvido? No presente

estudo, desenvolver-se-á a tentativa de estabelecer e/ou reconhecer elementos

com os quais possamos compreender e apreender a produćčo pictórica do artista

brasileiro Eduardo Berliner na esfera do que as perguntas que aqui orbitam

permitem como possibilidade de resposta.

O que há como

pano de fundo, além das detecćões dos traćos de oralidade, é a compreensčo ou o

desvelamento do papel da arte (seja ela literária ou pictórica) de superar os

achatamentos e simplificaćões advindos do projeto moderno de civilizaćčo, que

privilegia a razčo como medida de compreensčo e definićčo de mundo.

A partir da

pergunta feita por Ernesto Sousa, que intitula um de seus textos publicado em

1968, Oralidade, futuro da arte?, o autor lanća, para o futuro, uma

perspectiva da totalidade das coisas, de nós mesmos e dos outros, na qual as

relaćões nčo mais se dariam a partir de suas funcionalidades e essa

possibilidade residiria, possivelmente, na retomada daquilo que foi abandonado

ou simplesmente esquecido (SOUSA, 2011 p. 41-42). Foi a partir da pergunta do

autor que surgiram as duas indagaćões que intitulam este texto num aparente

paradoxo. O próprio estudo se dará como possibilidade de resposta, ao

evidenciar o existente que nčo é percebido pela via do visível: a oralidade.

Eduardo Berliner e os pontos disparadores para a investigaćčo

O artista tem

uma produćčo que passa a figurar no cenário nacional e internacional desde

meados de 2008, ano da aquisićčo do Prźmio CSI Marcantonio Vilaća. Depois

disso, foi convidado para expor na 29Ľ Bienal Internacional de Sčo Paulo, em

2010, e tem mantido uma produćčo constante, participando de importantes mostras

e exposićões individuais e coletivas, dentro e fora do país.

A perspectiva

adotada para o engendramento das questões levantadas se dá, também, a partir do

caráter processual, algo evidente na pintura do artista em questčo. Embora o

caráter processual seja inerente a toda e qualquer produćčo, nčo

necessariamente artística, referimo-nos aqui ą sua evidźncia como mais uma das

pistas que reiteram o sentido de determinadas obras. Num breve retrospecto,

notamos no Romantismo, que negava fatores como a racionalidade e a

representaćčo, o aparecimento do caráter processual e tomamos como exemplo as

pinturas de Turner (1775-1851). No Impressionismo, o caráter processual passa a

ganhar mais evidźncia e nčo nos faltam exemplos, como as pinturas de Monet (1840-1926), Renoir (1841-1919) e Morisot (1841-1895).

Seguimos nos deparando com a evidźncia da processualidade

nas obras ao longo de outros movimentos artísticos, assim como nas Vanguardas

Artísticas Europeias do início do século XX e, do mesmo modo, seguimos com esta

detecćčo para momentos importantes como a Action Painting norte-americana na década de

1950, movimento que nos direciona para a ideia de performatividade

como um dado do aspecto processual na pintura.

O ponto de

partida para este estudo envolve o que o próprio artista diz sobre seu processo

em vídeos recentes sobre sua produćčo. Neste ponto, estabeleceremos relaćões

entre algumas de suas falas e aspectos da oralidade, advindos do pensamento de

Walter Ong e de Paul Zumthor. Em seguida, faremos o

paralelo entre a pintura, em linhas gerais, desde o processo e a evidźncia da processualidade em sua materialidade, até as possibilidades

de fruićčo e a performatividade, segundo Zumthor, estabelecendo a ideia de jogo como uma estrutura

ampla. Por fim, a partir da pintura Leda

e o Cisne, organizaremos, em princípio, uma leitura formal para, a partir

dela, seguirmos evidenciando, com mais amplitude, suas possibilidades de

sentido.

Pintura como gźnero: desvio

A pintura é um silźncio? O modo mais

comum e restrito de resposta, ou seja, a partir de um olhar meramente funcional,

seria: sim, a pintura nčo fala. Ela nasce como pintura, para ser pintura e,

portanto, atua nessa esfera da linguagem, a da visualidade. A essa

possibilidade de explicaćčo, é necessária a abertura da superfície de

compreensčo, sendo a pintura, também, algo que compõe o mundo, faz parte do

campo gerador de sentidos numa dinČmica que pode nos levar ą totalidade das

coisas, na qual os sentidos se interpenetram, sčo atravessados uns pelos outros

e se complementam. Neste estudo, será restituída ą pintura a face que a compreensčo

de mundo, apenas pela via da razčo, abrevia.

Para tanto, a

ideia de desvio será dada pela tomada de empréstimo da concepćčo de romance de

Bakhtin (1998) para entčo encontrarmos na pintura de Berliner, por essa mesma

via, as marcas da oralidade primária a partir do pensamento de Walter Ong

(1998). Para Bakhtin: “o romance é o

único gźnero por se constituir, e ainda inacabado. [...]. A ossatura do romance

enquanto gźnero ainda está longe de ser consolidada, e nčo podemos ainda prever

todas as suas possibilidades plásticas” (BAKHTIN, 1998, p. 397). A ideia é a de

nos atermos a um tipo de pintura ą qual essa definićčo caiba, salientando a

prematuridade de tomá-la como definitiva, já que a presente pesquisa nčo toma

como base um amplo aspecto investigativo. Por ora, com base na extensčo deste

estudo, a convergźncia entre a concepćčo de romance de Bakhtin e uma possível

definićčo pictórica, se dará a partir do que Nicolas Bourriaud

indica como um dos pontos de conquista da pintura moderna e que, na concepćčo do

autor, é fundamental para a compreensčo das relaćões entre arte e vida na

contemporaneidade; segundo ele,

A

primeira luta da pintura moderna consistiu, evidentemente, em conquistar sua

autonomia expressiva, mas tal reivindicaćčo nčo passava do prelúdio de uma luta

de morte contra a nova ideologia do trabalho: a arte moderna se dá pelo

objetivo de constituir um espaćo dentro do qual o indivíduo possa finalmente

manifestar a totalidade de sua experiźncia e inverter o processo desencadeado

pela produćčo industrial, a qual reduz o trabalho humano ą repetićčo de gestos

imutáveis numa linha de montagem controlada por um cronômetro (BOURRIAUD, 2011,

p. 13).

O que nos leva a

compreender a pintura como espaćo de acontecimentos que nčo sčo previamente

calculados, como uma atividade nčo submetida a uma lógica decorrente de

operaćões correlatas a outros tipos de trabalho e que, no limite, converge com um

modo de conceber a vida, ligado aos movimentos nela engendrados, próximo das

experiźncias vividas. É neste ponto que se inicia a possibilidade de

deslocamento daquilo que Walter Ong evidencia como próprio do modo como se dá a

formulaćčo do conhecimento na cultura oral, pois

Na

ausźncia de categorias analíticas aperfeićoadas, que dependem da escrita para

organizar o conhecimento distante da experiźncia vivida, as culturas orais

conceituam e verbalizam todo o seu conhecimento como uma referźncia mais ou

menos próxima ao cotidiano da vida humana, assimilando o mundo estranho,

objetivo, ą interaćčo imediata, conhecida de seres humanos (ONG, 1988, p. 53).

Esse aspecto

mais direto nos aproxima da concepćčo de totalidade, distanciando-nos de

designaćões e, portanto, do modo, apenas,

funcional das coisas. Ainda assim, tudo pode “funcionar”, mas a diferenća,

nesse sentido, reside na interaćčo com a amplitude de possibilidades que nós,

os outros, as coisas e toda a sorte acontecimentos, portanto, oferecem

cotidianamente de modo direto e nčo previamente calculados. Num movimento de

maior amplitude, podemos nos reencontrar com a “dignidade perdida”, conforme

Souza (2011) aponta.

Silźncio

No caso de Berliner é a consciźncia da intransponibilidade entre o

dizível e o visível (entre a compreensčo oral e a coisa em si) que fará que ele

busque outra sintaxe visual, cuja narrativa vai impregnar a imagem nčo mais

pela ideia da forma como fôrma, mas através da forma que se transmuta

constantemente pela metamorfose.

Marcio Doctors

Em um vídeo,

Eduardo Berliner fala sobre o tempo em seu processo de preparaćčo para o

trabalho. Para ele, a pintura tem início antes mesmo que algo passe a figurar

em suas telas, que, em geral, sčo de grandes dimensões. Nessa extensčo de

tempo, o artista fala sobre o cessar gradativo dos diálogos internos e do ruído

do mundo, que passam a dar lugar ao processo como agente e, assim, segue na

constituićčo pictórica. Segundo o artista: “a partir de um ponto o processo age como coautor; o processo conta uma

história em paralelo, que nčo é linear [...] é uma pintura”. Sobre parte

de seu repertório, ele comenta: “costumo

trabalhar coletando, registrando minhas percepćões do mundo: coisas que eu

vejo, coisas que eu oućo”[56].

Dado esse

estágio, o que se instaura em suas pinturas sčo elementos do mundo, os que o

artista coleta no transcorrer dos dias, assim como os que residem em sua

memória. A partir da movimentaćčo processual e do silźncio no ato criativo,

esses elementos se reorganizam na tela, seguindo a ordem constitutiva da

linguagem. Estabelecem-se, entčo, novos

jogos de sentido.

As vozes

cotidianas dispersam as palavras no leito do tempo, ali esmigalham o real; a

voz poética os reúne num instante único – o da performance –, tčo

cedo desvanecido que se cala; ao menos, produz-se essa maravilha de uma

presenća fugidia mas total. [...]. A voz poética é, ao mesmo tempo, profecia e

memória [...]. A memória, por sua vez, é dupla: coletivamente, fonte de saber;

para o indivíduo, aptidčo de esgotá-la e enriquecź-la. Dessas duas maneiras, a

voz poética é memória (ZUMTHOR, 1993, p. 139).

Em comentários

sobre seu processo de criaćčo, notamos que a memória é também um dos grandes

agentes e é possível observar o paralelo acerca do que Ong (1998, p. 50) nos

diz sobre o caráter das formulaćões nas tradićões orais, já que

Nčo há

nada para retroceder fora da mente, pois a manifestaćčo oral desapareceu tčo

logo foi pronunciada. Por conseguinte, a mente deve avanćar mais lentamente,

mantendo perto do foco de atenćčo muito daquilo com que já se deparou. A

redundČncia, a repetićčo do já dito, mantém tanto o falante quanto o ouvinte na

pista certa.

Nesse sentido,

poder-se-ia pensar na pintura como um modo de fixar o aspecto fugidio da mente;

entretanto, trata-se de uma compreensčo apressada. Embora estejamos falando

sobre aspectos processuais, ou seja, os que antecedem a imagem final, é

possível também compreender o caráter indeterminado e incerto daquilo que se

apresenta na própria pintura. Segundo Blanchot (1987,

p. 84), “Cada obra, cada momento da obra, volta a pôr tudo em questčo, e aquele

que deve apenas ater-se-lhe, nčo se atém, portanto, a nada. Seja o que for que

ele faća, a obra retira-o do que ele faz e do que pode”. Ou seja, uma pintura

pode ser um tipo de experiźncia diversa a cada vez que com ela nos defrontamos.

Assim, conectamo-nos com seu aspecto de totalidade, pois já nčo nos veríamos

mais, em relaćčo a ela, a partir de trajetos pré-definidos, tendo o aspecto

fugidio como uma constante, desde o que antecede o próprio processo, atua na processualidade e se faz presente na obra finalizada.

Pintura e performatividade

Como dito inicialmente, a processualidade

passou a figurar no campo dos sentidos e nos interessa pensá-la como um aspecto

que guarda em si um dado performativo. De modo bastante elementar, pensaremos

no dado performativo como o conjunto dos gestos que geram determinada obra,

aqui, no caso, a pintura. Para tanto, tomaremos de empréstimo o sentido de

performance como jogo de Zumthor. Em suas palavras: “A performance é jogo, no

sentido mais grave, senčo no mais sacral, deste termo” (ZUMTHOR, 1993, p. 240),

e esta definićčo implica uma estrutura de compreensčo mais complexa, que

abrange o conjunto de gestos ora mencionados, perceptíveis, também, a partir de

uma visualidade.

Em A

letra e a Voz, livro

publicado em 1993, Zumthor apresenta questões

relativas ao texto e ą imagem, referindo-se ąs iluminuras, atestando a

correspondźncia e a complementariedade entre as dimensões visuais e auditivas

e, novamente, tomamos tal perspectiva para vislumbrarmos as possibilidades

relacionais com a pintura, compreendendo aspectos da recepćčo na estrutura

complexa de jogo mencionada anteriormente:

O diálogo visualizado, por oposićčo ao

texto que constitui materialidade em seu lugar, volta-se para a ordem

sensorial. Restitui o olho as condićões empíricas, concretas, das percepćões

“naturais”. O artista nčo dispõe de meios para fazer escutar a voz; mas pelo

menos cita a intencionalidade naquele contexto, confiando ao olho a tarefa de

sugerir ao ouvido a realidade sonora (ZUMTHOR, 1993, p. 125).

A respeito das pinturas no modo como hoje as

concebemos, Zumthor (1993, p. 125) afirma que a

diferenća de procedimentos entre elas e as imagens medievais reside na

“ausźncia da narrativa explícita”. Em outra passagem, o autor relaciona a

pintura ą oralidade, retomando as palavras de um trovador medieval:

A pintura – explica no século XIII Richart de Fournival para

justificar a ilustraćčo de seu Bestiaire d’amour – tem por virtude tornar presentes as

coisas comemoradas... como o faz a palavra pronunciada, no momento em que se

escuta; o texto de Richart é claro e nčo faz

referźncia ą escritura, mas somente ą percepćčo auditiva. No triČngulo da

expressčo, a imagem tem sua parte ligada com a voz. A imagem também só se

comunica na performance (ZUMTHOR, 1993, p. 127, grifos do autor).

Retomando a noćčo de desvio, seguimos com o

autor no caminho que sugere sua frase: A

imagem também só se comunica na performance, a partir de suas consideraćões

em Performance, recepćčo e leitura, publicado em 2007, ao nos dizer sobre o olhar

versus ler:

O olhar nčo pára

de escapar ao controle, registra, sem distinguir sempre, os elementos de uma

situaćčo global, a cuja percepćčo se associam estreitamente os outros sentidos. A vista direta gera assim uma

semiótica selvagem, cuja eficácia provém mais da acumulaćčo das interpretaćões

do que de sua justeza intrínseca. O latim medieval designava pelo termo signatura o resultado dessa atividade do olho

humano. Signatura implica que o olhar transforma em signum o que ele

percebeu. O objeto dessa percepćčo é speculum, palavra-chave das culturas medievais: um reflexo

emana disto e, como reflexo, exige a interpretaćčo (ZUMTHOR, 2007, p. 72,

grifos do autor).

Embora descreva tal ciclo para falar do que se

perdeu em potźncia na leitura de um texto simplesmente decodificando-o,

saltando a etapa do olhar e indo diretamente para a noćčo a que corresponde

aquele conjunto de caracteres, talvez seja possível, ainda, verificar tal

circularidade diante de uma pintura, experienciando-a

em sua completude.

A compreensčo da arte, literária ou pictórica,

como evento, um acontecimento em meio ą vida que nos atravessa em sua

complexidade sinestésica, que nos recobra sobre as coisas em sua totalidade e nčo em suas finalidades, como apregoou

Ernesto Souza, parece ser inevitável. Faz sentido, entčo, recuperar a abertura

da definićčo bakhtiniana de romance, cujas raízes se

encontram no modo de vida do medievo (BAKHTIN, 1998) para pensar a pintura,

assim como as noćões zumthorianas medievalistas e pré-textuais, recuperando assim o que a autoridade do poder

pela racionalidade nos fez esquecer.

Leda e o Cisne na tradićčo da pintura: mito, lenda e tradićčo oral

Na tradićčo oral, haverá tantas variantes menores de um mito quantas

forem as repetićões dele, e a quantidade de repetićões pode aumentar

indefinidamente.

Walter Ong

Leda e o Cisne foi um tema repercutido com

intensidade e é possível vislumbrarmos a forća dessa reverberaćčo no salto

desde a sua origem na oralidade até seus desdobramentos contemporČneos.

Entretanto, este nčo é o modo mais adequado de se perceber a produćčo acerca de

tal lenda, como um ponto que repercute, sendo ela o originário de tantas

produćões em diversos meios, no tempo e no espaćo.

O modo mais

adequado reside em, ao percebermos tal produćčo como repetićčo, voltarmo-nos ao seu princípio, ou seja, ąquilo que, da

própria lenda, ressoa na frequźncia da vida. Segundo Simonsen (1987, p. 5,

grifos da autora), “O mito está entre

os principais gźneros narrativos populares representados na Europa, juntamente

com a gesta ou saga, o conto, a lenda e a anedota”.

O mito, ligado a um ritual, tem um

conteúdo cosmogônico ou religioso. Simboliza as crenćas de uma comunidade, e os

acontecimentos fabulosos que ele narra sčo tidos como verídicos. [...]. A

lenda, relato de acontecimentos tidos como verídicos pelo locutor e seu

auditório, é localizada: as definićões de tempo e de lugar integram o relato

(SIMONSEN, 1987, p. 6, grifo da autora).

Assim, vemos que

a longevidade do tema se deve ą constataćčo da presenća da cultura oral, em

concomitČncia ą cultura quirográfica, como uma

constante, ainda que seja possível notarmos os diferentes níveis de influźncia

de uma sobre a outra. E é essa constČncia, ou seja, a própria vida, que mantém

ativo o que reside na lenda. Segue abaixo uma breve versčo:

OS AMORES DE ZEUS

O rei dos deuses nčo se dedicava apenas a desgraćar os homens.

Também procurava fazer as mortais felizes, sobretudo aquelas que lhe

agradavam... e foram muitas. Embora fosse casado com a deusa Hera, Zeus teve

inúmeras aventuras amorosas. Sua legítima esposa era ciumentíssima e nčo

gostava nem um pouco das escapulidas do marido. Quando vinha a saber que ele

tinha ido visitar uma mortal, ficava louca de raiva. Sua cólera só se aplacava

quando ela se vingava da mortal ou dos filhos que essa mulher tivera com o

deus. Hera estava sempre de olho em Zeus, que fazia de tudo para escapar ą sua

vigilČncia.

Zeus gostava de assumir a aparźncia de algum bicho a fim de evitar

a desconfianća de suas bonitas vítimas. Usou dessa artimanha para se aproximar

da bela Leda. A jovem acabara de se casar com Tíndaro, rei da Lacedemônia. Zeus

se transformou em cisne e, fingindo-se perseguido por uma águia, refugiou-se

junto da jovem rainha, que o acolheu em seus braćos. Aproveitando-se dessa

terna protećčo, ele se uniu a ela e lhe deixou dois ovos de tamanho incomum. De

um nasceram dois gźmeos, Castor e Pólux; do outro,

duas irmčs, Clitemnestra e Helena. Essa uničo permaneceu secreta, e Tíndaro

acreditou que tinha dado quatro filhos ą sua jovem esposa (POUZADOUX, 2001, p.

16).

Foram muitos os

artistas que retrataram Leda e o Cisne,

como Leonardo da Vinci, Tintoretto, Giovanni Boldini,

Matisse, Cézanne e tantos outros. Apesar da pluralidade iconográfica suscitada

pelo tema, através do tempo e de diferentes momentos artísticos, o destaque é

para trźs obras, a partir das quais – Figuras 1, 2 e 3, todas de mesmo

título: Leda e o cisne – serčo salientados apenas

alguns aspectos para, a partir deles, observarmos, no item subsequente, a

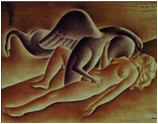

pintura feita por Eduardo Berliner. Na obra do francźs Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824 -1887), escultor francźs – Figura 1

– temos ainda muito da gestualidade e dos padrões clássicos da

representaćčo. Na tela de Vicente do Rego Monteiro (1899-1970), pintor brasileiro

– Figura 2 – a dinČmica é intensa tanto na espacialidade, quanto

nos aspectos pictóricos, e nos revela, em sua figuraćčo, o caráter erótico da

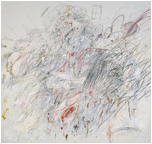

lenda. Em A Leda e o Cisne de Cy Twombly (1928-2011), artista norte-americano – Figura

3 –, nos deparamos com a pura intensidade com que se apresentam os

aspectos gráficos, entremeados por delicadas passagens cromáticas.

Figura 1 – Leda e o

Cisne (1870)

Albert-Ernest Carrier-Belleuse, terracota fundida, Altura

(sem base): 14 1/2 pol. (36,8 cm), Metropolitan

Museum of Art, NY.

Figura 2 – Leda e o Cisne (1947)

Vicente do Rego Monteiro, óleo sobre tela, 50 x 65 cm.

Figura 3 – Leda and the Swan (1962)

Cy Twombly, óleo, lápis e crayon sobre tela, 190,5 x 200 cm.

MoMA, NY.

Leda e o Cisne de Berliner

O erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem.

Georges Bataille

Figura 4 – Leda e o Cisne (2015)

Eduardo Berliner, óleo sobre mdf, 170 x

170 cm.

Na pintura de

fundo escuro, nota-se a vibraćčo de uma cena. As pinceladas sčo marcadas e

vigorosas, geram movimento. As figuras, em tons mais claros, saltam em primeiro

plano e tal contraste também gera certa movimentaćčo. Sčo ao todo – em

princípio – quatro elementos que brotam do fundo escuro: uma figura

humana feminina e trźs cisnes; um deles de corpo inteiro, cujo bico invade a

boca da figura humana, ao mesmo tempo em que é segurado por ela pelo pescoćo.

Dos outros dois cisnes só se vź a cabeća no canto direito e inferior da tela,

ambas surgindo de uma massa mais escura e densa. Na figura feminina, há o

movimento compositivo das pinceladas, mas, ao mesmo tempo, nota-se a rigidez

que beira ą figuraćčo de um boneco. Na parte dos cabelos dessa figura, é

possível enxergar também a cabeća de mais um cisne, que, no caso, seria o

quarto. Seguindo em observaćčo por este ponto pelo fundo da tela, dá para

perceber a continuidade de seu corpo, sugerida pelas nuances disformes do plano

escuro. Observando a parte inferior da pintura, na saia de Leda, é possível

perceber as duas mčos da figura se tocando pelas extremidades dos dedos, sendo

a da direita uma espécie de rastro do processo pictórico, atestando o caráter

dúbio, já que seria esta a mesma mčo a segurar a figura de um dos cisnes pelo

pescoćo. O caráter de dubiedade aparece, pelo menos, duas vezes em toda a

pintura.

Um dos aspectos

principais da lenda, intensamente explorado nos exemplos anteriores, é o erótico.

ň primeira vista, é possível atestar a ausźncia de tal aspecto na versčo de

Berliner. Quando o artista fala sobre suas produćões, é recorrente a afirmaćčo

de que, ao sobrepor uma coisa ą outra, a pintura nčo é mais sobre nenhuma

delas, mas sobre uma terceira coisa.

Ainda assim, ao

manter o título, invariavelmente somos levados ą lenda e ao seu teor. Esse é o

ponto em que somos colocados num jogo com os sentidos, compreendendo e

percebendo a pintura para além de seu caráter representativo, tal como diz Marcio

Doctors ao compreender a produćčo do artista: “Quando

percebi que a questčo de Eduardo Berliner na pintura era a radicalidade do

visível, entendi, entčo, o que me atraía na sua obra: diante da realidade e do

real nčo há recuo possível. [...] a arte é em potźncia; nčo representa nada

[...]” (DOCTORS, 2015, s. p).

Retomando

Ernesto Sousa, pelo menos nessa situaćčo, é como se o objeto nčo objetasse. Nčo

há aqui a representaćčo do caráter erótico, mas seu próprio teor. Na pintura de

Berliner, Leda está vestida e de branco, mas, na face escura que percorre o

fundo de toda a área pictórica, constituída por pinceladas densas, vigorosas e

agitadas, ela é o próprio cisne, o cisne, por sua vez, é Leda. Eles fundem-se

na escuridčo da tela, no espaćo interdito

da pintura. Nessa repetićčo do mito,

na cena aparecem “as crenćas de uma comunidade, e os acontecimentos fabulosos

que ele narra sčo tidos como verídico” (SIMONSEN, 1987, p. 6). Retornamos, entčo,

a um ponto do que já foi dito acerca da lenda e do mito, redimensionando-o para

o que pulsa no caso de Leda e o Cisne,

agora, segundo Bataille:

O

erotismo é, de forma geral, infraćčo ą regra dos interditos: é uma atividade

humana. Mas ainda que ele comece onde termina o animal, a animalidade nčo deixa

de ser o seu fundamento. Desse fundamento a humanidade se desvia com horror,

mas ao mesmo tempo o conserva (BATAILLE, 1987, p. 62).

Desse modo, o

teor erótico nčo está representado, como no caso das versões da lenda de Monteiro

e Carrier-Belleuse; ele é o que se apresenta na

vertigem e radicalidade dos gestos, na massa densa de tinta espalhada pela tela,

na sensualidade de cada pincelada. Apresenta-se, entčo, cada elemento, tomando

de empréstimo o termo de Derrida (apud

Deleuze), em seu aspecto “figural”

– quando, mesmo nčo abrindo mčo da figuraćčo, como foi o caso na

versčo de Cy Twombly, opõe-se ao figurativo (DELEUZE,

2007). Nesse sentido, a escassez de

vida da figura humana, e do mesmo modo no cisne negro, revela o ponto máximo do

erótico, segundo Bataille, a própria morte na fusčo

com o outro, já que “O sentido último do erotismo é a fusčo, a supressčo do

limite” (BATAILLE, 1987, p. 85).

Consideraćões finais

Qual a voz da pintura? Tudo o que nos

atravessa, depreendendo de seu campo e, simultaneamente, convergindo para ele.

Esta é a sua voz e ela, entre outras nuances, compõe a esfera da linguagem de

uma cultura, ainda que esta se perceba como sendo “da escrita”, nos movimentos

mais e menos sutis da vida. O fato é que os aspectos da oralidade e da escrita coabitam

e, em níveis distintos, alteram-se mutuamente, num processo contínuo de transformaćčo

nas qualidades de ambos. Isso tudo pode ser invisível.

Neste estudo,

ainda que de modo incipiente, tratou-se de compreender aspectos da oralidade pela

via da pintura e isso nos indica a possibilidade de ampliaćčo do campo desses

estudos. Ao mesmo tempo, ampliaram-se também as possibilidades de recepćčo,

compreensčo e análise do campo pictórico.

Embora tenhamos

considerado uma pintura de Berliner em específico, notamos que, em sua produćčo

como todo, o artista retrata situaćões aparentemente banais; no entanto, suas

configuraćões – paleta cromática, aspectos gestuais, espacialidade,

sobreposićões e justaposićões – apresentam a radicalidade com que seus

temas nos sčo apresentados, desvelando o aspecto vertiginoso e limítrofe. Em

suas pinturas é possível observar estruturas que se repetem, que se sobrepõem,

numa formulaćčo visual mais “agregrativa” do que “analítica”

(ONG, 1998). É como se aquilo que sabemos

se intensificasse (ou entrasse em xeque) na contundźncia que ganha ao tornar-se

pintura, seja com golpes sutis ou nčo de presenća, jogando com o que pensávamos

ter apreendido do mundo até entčo.

Nas páginas finais de A

letra e a voz, Paul Zumthor fala sobre a

necessidade da quebra do ciclo hegemônico que a “literatura” passa a exercer na

era clássica, primeiro na Europa e depois na América, servindo ao Estado.

Contrapõe essa situaćčo ao papel do texto poético medieval como tendo sido útil

(ZUMTHOR, 1993). Finalizo com suas palavras, compreendendo a equivalźncia da

expressčo discurso literário como correspondente ą pintura, assim como

as demais formas de arte, quando diz que “nada impedirá o discurso literário,

ainda que contra os sujeitos que o proferem, de visar a uma totalidade, e esta,

o mais das vezes, de ser recuperada e identificada a uma Ordem” (ZUMTHOR, 1993,

p. 284).

Referźncias

BATAILLE, Georges. O erotismo. Tradućčo Antonio Carlos Viana.

Porto Alegre: L&M Editores, 1987.

BAKHTIN, Mikhail. Epos

e romance: sobre a metodologia do estudo do romance. In: Questões de literatura e

de estética: a teoria do romance. Tradućčo Aurora Farnoni

Bernadini et al.

Sčo Paulo: Editora UNESP, 1998. p. 397-428.

BOURRIAUD, Nicolas. Formas de vida: a arte moderna e a reinvenćčo de si. Tradućčo

Dorothée Bruchard. Sčo Paulo: Martins Fontes, 2011.

BLANCHOT, Maurice. O espaćo literário. Tradućčo Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Editora

Rocco, 1987.

DELEUZE, Gilles. Lógica da sensaćčo. Tradućčo Roberto Machado et al. Rio de Janeiro:

Jorge Zahar, 2007.

DOCTORS, Marcio. Eduardo Berliner | A presenća da ausźncia. Rio de Janeiro: Site da Galeria

Casa TriČngulo, 2015. Disponível em: https://www.casatriangulo.com/pt/artista/9/eduardo-berliner/texto/137/a-presenca-da-ausencia-marcio-doctors/ Acesso em: 13 ago. 2020.

ONG, Walter. Oralidade e cultura escrita: a tecnologizaćčo

da palavra. Tradućčo Enid Abreu Dobránszky.

Campinas: Papirus, 1998.

POUZADOUX, Claude. Contos e lendas da mitologia grega. Tradućčo

Eduardo Brandčo. Sčo Paulo:

Companhia das Letras, 2001.

SIMONSEN, Michele. O conto popular. Tradućčo Luís Claudio de Castro e Costa. Sčo

Paulo: Martins Fontes, 1987.

SOUSA, Ernesto de. Oralidade, futuro da arte? e outros

textos. Sčo Paulo: Escrituras Editora, 2011. p. 23-42.

ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. Tradućčo Amálio

Pinheiro, Jerusa Pires Ferreira. Sčo Paulo: Companhia das Letras, 1993.

_________. Performance, recepćčo, leitura. Tradućčo Jerusa Pires Ferreira e

Suely Fenerich. Sčo Paulo: Cosac Nayf,

2007.

Vídeos

ARTE! Brasileiros - Eduardo Berliner fala

sobre “Corpo em Muda”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6DFgwbCWBZc Acesso em: 9 ago. 2020.

Trecho do programa de tv sobre arte contemporČnea, CATÁLOGO, de Marcos Ribeiro, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YER6ZYUyAFQ Acesso em: 9 ago. 2020.

Imagens

Figura 1 Leda e o Cisne -

escultura da colećčo do Metropolitan Museum of Art NY. Disponível em:

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/206819 . Acesso em: 8 ago. 2020.

Figura 2 LEDA e o Cisne. In:

ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. Sčo Paulo: Itaú

Cultural, 2020. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2506/leda-e-o-cisne. Acesso em: 8 ago.

2020. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7.

Figura 3 Leda e o Cisne de Cy Twombly. Disponível em: https://www.moma.org/collection/works/80083 Acesso em: 10 ago. 2020.

Figura 4 A imagem da pintura do

artista Eduardo Berliner está em seu portfólio, publicizado pela Casa

TriČngulo, galeria de arte que o representa. O material está disponível em: https://www.casatriangulo.com/media/pdf/EB_portfolio2019.pdf Acesso em: 10 ago. 2020.

[Recebido:

15 ago 2020 – Aceito: 15 out 2020]